十三仏とは、不動・釈迦・文殊・普賢・地蔵・弥勒・薬師・観音・勢至・阿弥陀・阿閦・大日・虚空蔵の諸尊で、曼荼羅諸仏の中でも、私達に身近で馴染みの深い仏・菩薩・明王です。

十三仏信仰は、南北朝頃まで遡り、室町時代には、民間に広く信仰されていました。

この信仰は、亡くなった縁者知人の冥福を祈って忌日追善の本尊仏に参拝し、その命日にはそれぞれの仏さまのお陰を願う、報恩感謝に十三佛参りをする風習が広まったと思われます。

こうした信仰の原点は、大寺院や有名僧侶によるものではなく、ひたすらに民衆の厚い信仰心でした。それが日本中へ伝わったと思われます。室町時代以降には一つの形として十三佛石造碑や仏画が各地で数多く制作さてゆき、その信仰はますます盛んになりました。

その御利益や功徳は広大無辺で、そのいくつかを示すと

1

仏教では人が亡くなると、その人の冥福を祈り、また往生浄土と成仏を祈念して、遺族たちは三十三回忌まで十三の法要を行います。 この十三回の法要に十三の諸尊を配したものが十三佛で、それぞれの本尊が回忌を司ります。

2

亡くなった人の追善供養だけでなく、親族縁者に恵まれず、自分の亡後を祈ってくれる人のない方は、生前に自分自身のために、予め追善供養を修しておく。これを逆修といいます。自身の死後の法事を生前に修する逆修供養としても十三佛は信仰されてきました。

3

子供の守り本尊です。子供の無事成長を見守り、人生を生き抜く身心の力と、知恵と慈悲の心を授けて下さいます。

4

諸願成就を祈るご本尊です。私達のさまざまな心からの願いに応じて、叶えて下さいます。 このように、十三佛の信仰と参拝は、亡き人の追善と冥福の祈りであり、自分の亡後の安心を願う祈りであり、子供の無事成長を祈願する祈りであり、所願成就を求願する祈りなのです。 この大日曼荼羅堂に祀られた十三の諸尊の前に立ち、各諸尊の御真言を唱え、ご自身にとっても、多忙の中にあって、各地にある十三佛霊場に足を運ばれずとも、このお堂にて十三佛参拝巡りの功徳と御利益と心の安らぎを得られることをご祈念いたします。

不動明王

初七日忌・酉年守り本尊

ご利益:煩悩退散、厄除け、学業成就、外敵退散、国家安泰 お不動さまは日本で一番信仰されている仏様のお一人です。右手に剣、左手に絹索をお持ちになり、背に火焔を背負って憤怒の形相をし、大盤石に座しておられます。大日如来の化身として諸尊の先頭に立ってお救い下さいます。 煩悩や悪障を燃やし尽くし迷いを断ち切り、正しい道へと導いてくれます。心願成就へ向かわせる。

来世においては、亡者の未練を右手の剣で断ち切り、左手の絹索で導く。

釈迦如来

二七日忌本尊

ご利益:所願成就、悟りに導く勇気・安心 お釈迦さまは仏教の開祖。 今から2500年前にインドの菩提樹の下で、世の中の道理、自然の摂理を体得し、一切の迷いを離れて悟りを開かれました。 現世においては、道理を示し、不安を除く。煩悩を消滅し涅槃を得る大日如来の智徳をつかさどる 。

文殊菩薩

三七日忌・卯年守り本尊

ご利益:悟りの智慧、困難を克服する智慧、学業成就

獅子に乗る文殊さまは「三人よれば文殊の知恵」といわれるように知恵のほとけさまです。右手の剣は「諸戯(しょけ)を断つ」といわれ、愚かさを切る智慧の剣です。世においては、無常の理を説き、不安を除く。釈迦三尊の左脇に位置 文殊菩薩は古代インドに実在した人物であり、お釈迦さま(釈迦如来)の教えを経典にまとめるほど智慧にすぐれていたといわれています。

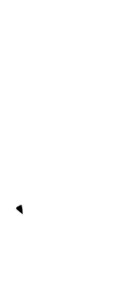

普賢菩薩

四七日忌・辰巳年守り本尊

ご利益:滅罪増益、女性守護、息災延命 普賢菩薩は、釈迦如来の慈悲行を象徴する仏として、智恵を受けもつ文殊菩薩とともに釈迦如来の脇侍として配されることの多い仏です 普賢さまは六牙の白象に座しておられます。ほとけの慈悲の活動を「普賢の行願(ぎょうがん)」というように、救いの行の菩薩さまです。 いのちを生かす活動を助ける。「行の菩薩」 文殊の智慧を生かす行を説く。

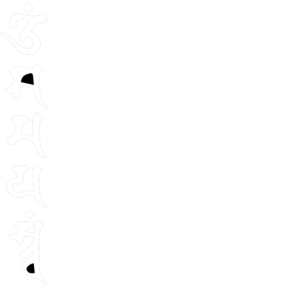

地蔵菩薩

五七日忌本尊➡三十五日

ご利益:人々を守る、心願成就、健康運、出世、子宝、安産、子育て、五穀豊穣、交通安全、等

大地の恵みをあらわすお地蔵さまは六道衆生を救うほとけさまです。六道とは地獄・餓鬼道・畜生道・修羅道・人道(人間界)・天道(天界)の6つで、全ての生きとし生けるものに救いの手をさしのべて下さいます。子供の守り仏 実はこの地蔵菩薩、驚くことに閻魔王の化身(本地仏)と云われています。地獄への恐怖の裁判官として名高い閻魔王ですが、地獄にあっては、子どもや亡者を救済する慈悲の菩薩でもあります。よく見ると、どの地獄絵にも、閻魔王と地蔵菩薩が必ず登場しています。

弥勒菩薩

六十七日忌本尊

ご利益:民衆救済、極楽往生、滅罪、無病息災 釈迦入滅後の56億7000万年後に兜率天(仏教世界の中心にある天界)から地上にくだり釈迦にかわって、釈迦が救えなかった生あるもの全てを救うといわれている。

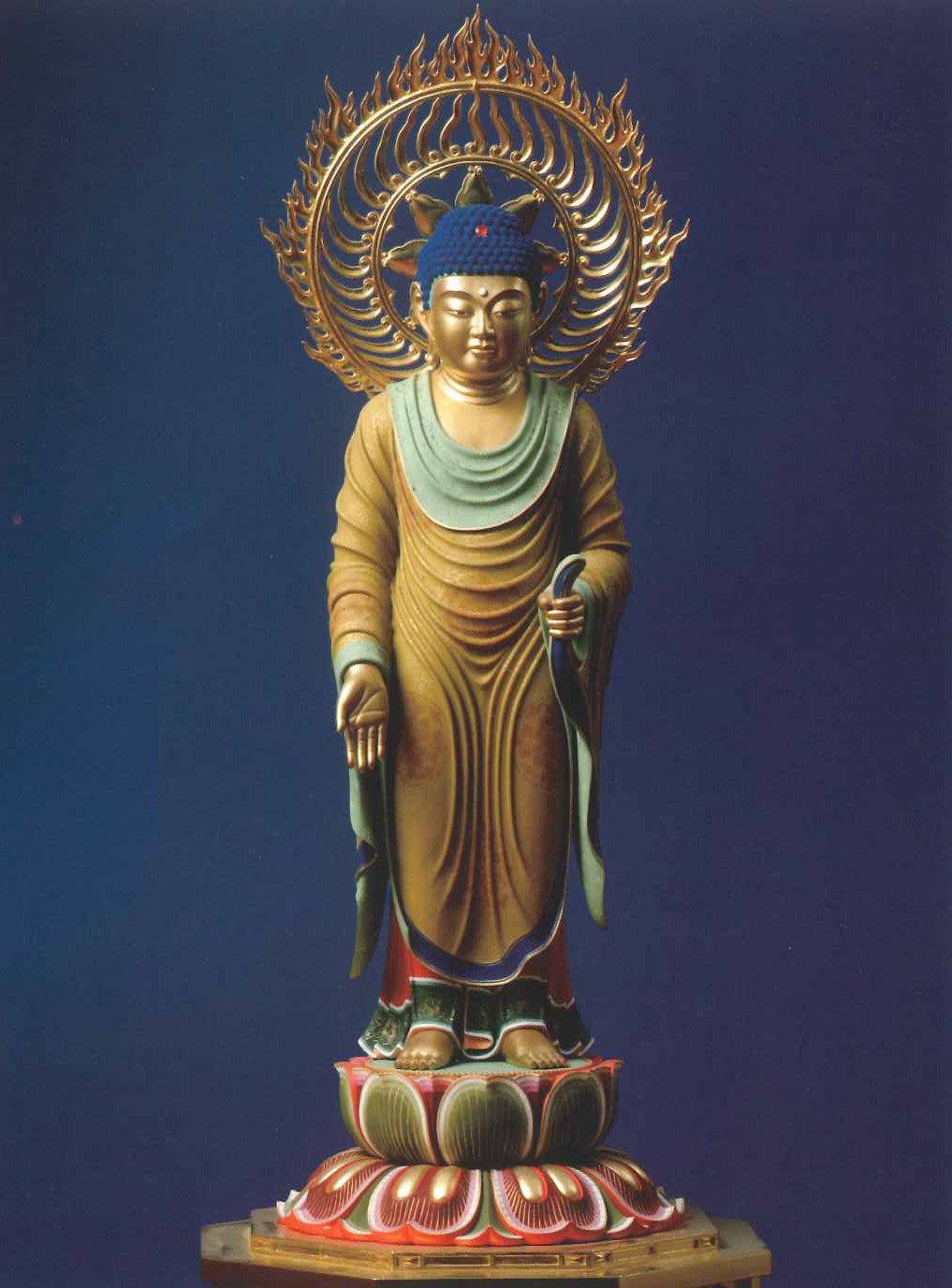

薬師如来

七七日本尊忌➡四十九日

ご利益:病気平癒(特に眼病)、健康長寿、災難厄除去、安産祈願 お薬師さまは左手の薬壺が示すとおり、私たちの健康を守って下さる仏さまです。日々無事、健康に過ごせることが最も尊いことだということを教えて下さっている仏さまです。 現世においては、身体の健康を守る。来世においては、満中陰。新たな身を授ける。

千手観音

百ヶ日忌・子年守り本尊

ご利益:あらゆる現世利益も網羅し、特に夫婦円満、恋愛成就に功徳あり。

千の手と掌に千の眼を持ち、生きとし生けるもの全てを救う大いなる慈悲を表現する菩薩。観音の中の王という意味で「蓮華王」とも呼ばれる 阿弥陀さまの左におられる観音様は慈悲の菩薩さま。願いに応じて様々に姿を変え、私たちを見守って下さいます。

勢至菩薩

一周忌・午年守り本尊

ご利益:心願成就、頭脳明晰、家内安全、厄除け、開運招福 偉大な智慧の光で人々を照らす菩薩。阿弥陀さまの右におられる勢至さまは智慧の菩薩さま。頭上の宝冠には、迷いな厄難などを祓い清めてくださる「智慧の水」の瓶がお飾りされています。

阿弥陀如来

三回忌・戌亥年守り本尊

ご利益:極楽往生、現世安穏 阿弥陀さまは西方の極楽浄土の教主さまです。極楽の住人を正しく教化するため説法に努められています。

阿閦如来

七回忌

ご利益: 病気平癒、無業息災、滅罪の功徳

阿弥陀さまと反対、東の浄土におられるのが阿閦さま。「無動如来」ともいわれ、動じない堅固な意志を持ち、魔を下す強い力をお持ちです。

大日如来

十三回忌・未申年守り本尊

ご利益: あらゆる願いの成就 天地宇宙の中心であり全てである仏さま。一切衆生は大日さまの深い優しさと限りない厳しさに満ちた大いなる懐に抱かれています。 宇宙の根本教主として、一切の衆生を見守る。

虚空蔵菩薩

三十三回忌・丑寅年守り本尊

ご利益: 頭脳明晰、記憶力増進、技芸上達、厄除け、開運

虚空蔵さまは、大空のこころを体現する菩薩さまです。無限の智慧と福徳を備えた菩薩で、人々の願いを叶えるためにその知恵や福徳を与えてくれるとされています。弘法大師空海さま は、虚空蔵菩薩の真言を一定期間に100万回唱える「虚空蔵菩薩求聞持法」という荒修行を行い、超人的な頭脳を得たと伝えられています。 現世においては、大空の心を授け、理想の姿を示す。来世においては、安らぎを与え、「菩薩(完成された人格)」として生かしめる。

閻魔天

ご利益:生前の罪を軽くする、勝負運・金運UP、眼病平癒、先祖供養 もともとは、インド最古の聖典「リグ・ヴェーダ」に登場する神様「ヤマ」で、「最初に死んだ人間」とあります。冥界(死後の世界)を最初に知り、そこから死後の世界を支配する「冥界の王」として信仰されていました。仏教では、あの世の裁判官として死者の罪を裁く役割を担うようになります。閻魔王は死者のこの世での行いを全て映し出す「浄頗梨の鏡」や善行悪行を書き記す「閻魔帳」により、六道(天道・人道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)のどこに生まれ変わるのかを決定します。じつは地蔵菩薩の化身であり、この世では人びとを優しく見守っています。

本堂 弘法大師・興教大師像

大日堂本尊大日如来2体 十三佛尊像13体

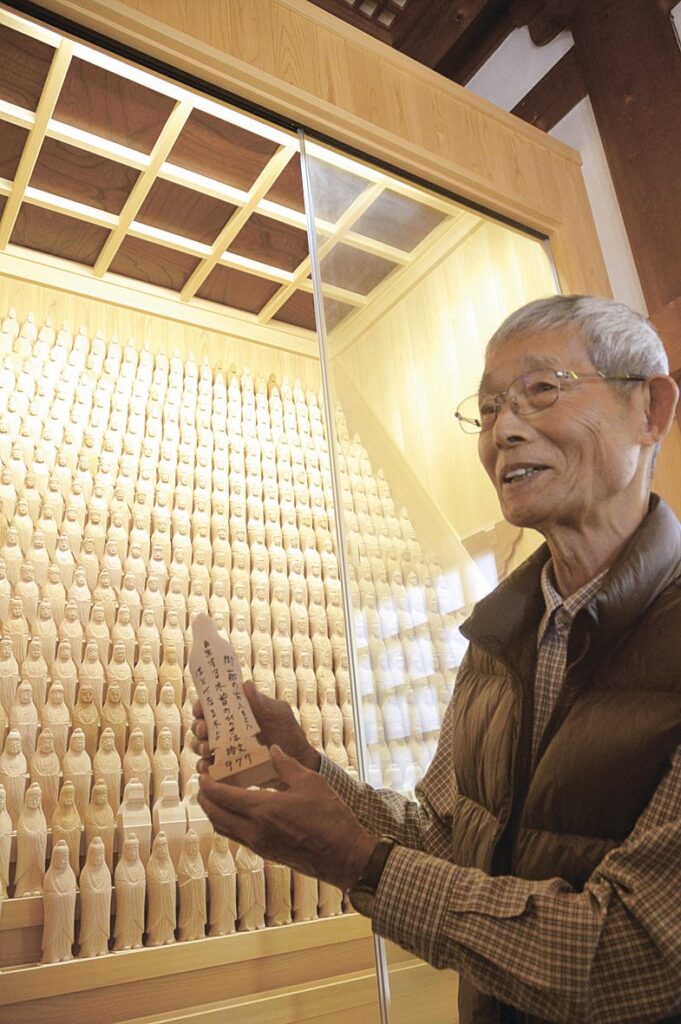

制作者紹介

名仏師 岩松拾文(いわまつ・じゅうぶん)

本名:捷次、 法名:頼捷

昭和16年、埼玉県春日部市生まれ。

10歳の頃、木彫家の父に彫刻刀を買ってもらい木彫を始める。

23歳で富山県井波町の宮彫師・岩倉勘宰師に弟子入り。32歳で仏師・錦戸新観師に弟子入り。35歳で独立。

作品制作の傍ら、誰にでも小仏像が彫れる「小仏彫刻の会」を主宰し多くの生徒を指導。

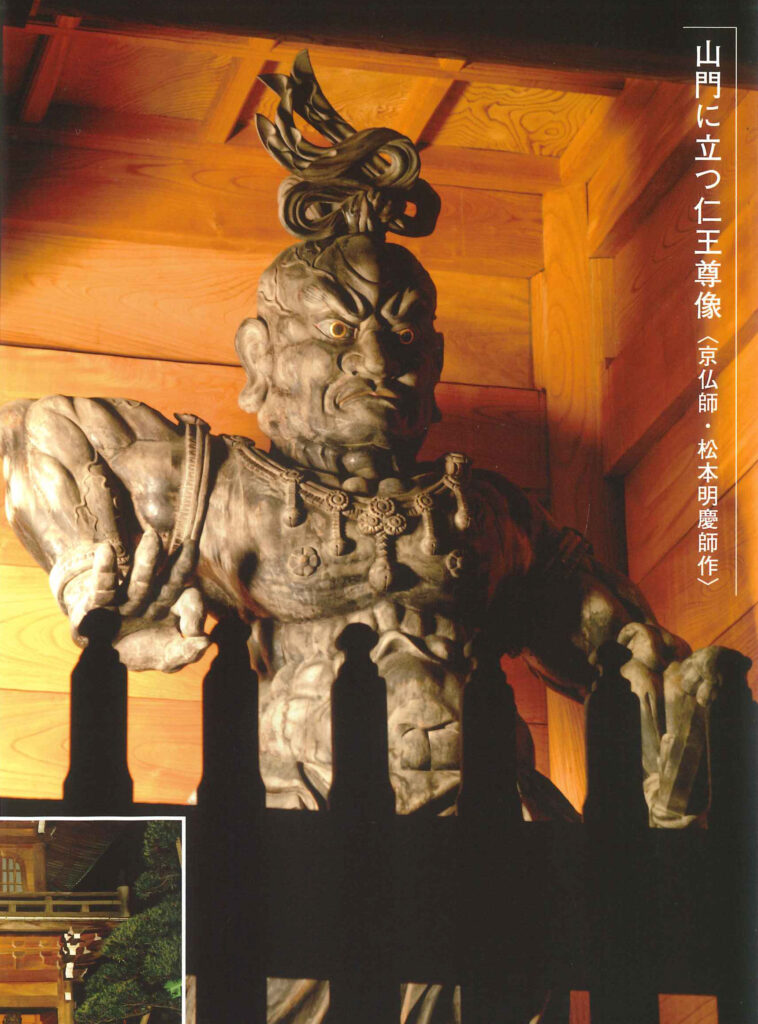

大仏師 松本明慶(まつもとみょうけい)

京都に工房を持つ。運慶派の流れを汲む。100年に一人の天才仏師と言われる。

News & Information

- 十三仏御尊像のご紹介です。-その5 地蔵菩薩ご利益:人々を守る、心願成就、健康運、出世、子宝、安産、子育て、五穀豊穣、交通安全、等 大地の恵みをあらわすお… 続きを読む: 十三仏御尊像のご紹介です。-その5 地蔵菩薩

- 十三仏御尊像のご紹介です。-その4 普賢菩薩本日、ご紹介させて頂きます普賢菩薩です。 普賢菩薩 四七日忌・辰巳年守り本尊 ご利益:滅罪増益、女性守護、息災… 続きを読む: 十三仏御尊像のご紹介です。-その4 普賢菩薩

- 十三仏御尊像のご紹介です。-その3 文殊菩薩おはようございます。本日、ご紹介したいのが文殊菩薩です。 文殊菩薩 三七日忌・卯年守り本尊 ご利益:悟りの智慧… 続きを読む: 十三仏御尊像のご紹介です。-その3 文殊菩薩

- 大日堂天井画クリアファイル当院の大日曼荼羅堂の天井画(春日部市出身の日本画家 松井端香奈江画伯作)のクリアファイルが完成しました。とても… 続きを読む: 大日堂天井画クリアファイル

- 十三仏御尊像のご紹介です。その2-釈迦如来釈迦如来は大乗仏教で信奉される如来に属す尊格で、その名が示す通り釈迦が神格化した仏尊です。サンスクリット語では… 続きを読む: 十三仏御尊像のご紹介です。その2-釈迦如来